"coleção - coleções" texto do curador de arte Mateus Nunes para Normando

coleção - coleções de Normando

por Mateus Nunes

Há muitas coleções sobre a Amazônia, mas poucas feitas por amazônidas. A imensa região, densamente explorada desde a invasão europeia, fetichizada até o presente, nos provoca a repensar o ato de colecionar a partir de outras matrizes de pensamento. Um inventário rigoroso pouco interessa, aprisionando os objetos coletados ao não-uso, ao distanciamento do toque por processos ineficazes de patrimonialização. Povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas e extrativistas tradicionais nos ensinam há séculos que coleção é partilha, uso e prática coletiva. É efusão dos largos rios cálidos cuja outra margem não se vê, é revoada de aves de todas as cores que atravessam as chuvas torrenciais, é sinfonia de cantos entoados pelas majestosas vitórias-régias banhadas pelo sol a pino. A Normando, em sua nova coleção dedicada ao próprio colecionismo, revisita o conceito com pés assentes em solo amazônico, promovendo o intercâmbio de ideias, materiais e saberes transgeracionais e transculturais.

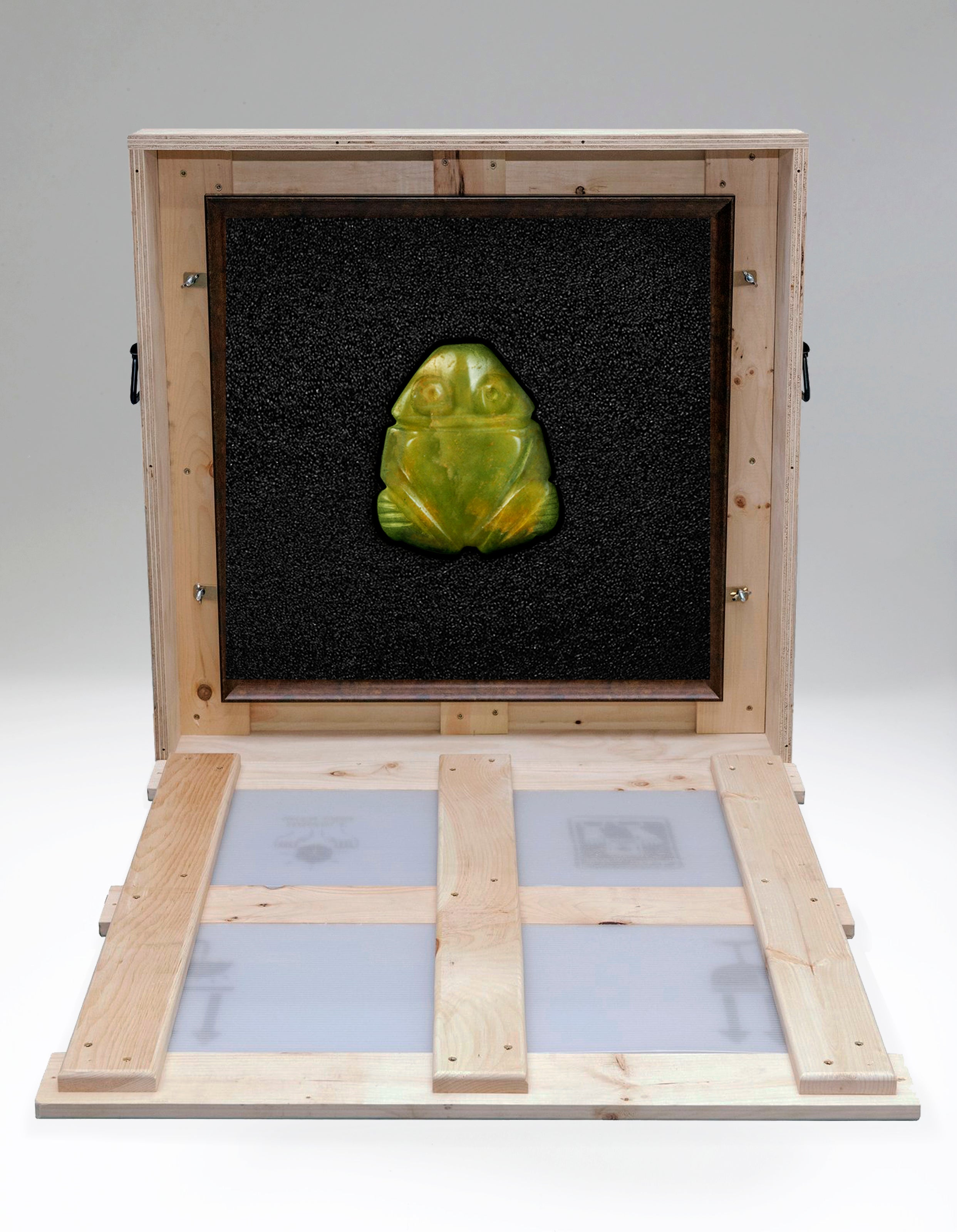

Como ponto de partida em uma expansão constelar, centra-se o muiraquitã, entidade-talismã dos indígenas Tapajós e Konduri do Baixo Amazonas que, em pedra colorida, simulam anfíbios e répteis, sobretudo sapos e rãs. Assim como o patuá, amuleto de matriz africana, o muiraquitã é símbolo de poder e proteção, conectado à uma produção matriarcal e por vezes posto como ornamento no corpo.

Um dos diversos mitos de origem do muiraquitã parte das Amazonas icamiabas de Orellana, na Amazônia equatoriana – mulheres guerreiras e sem maridos, que produziam os amuletos para presentearem os homens com quem dormiam uma vez por ano, em festividade à lua nas fontes do rio Nhamundá. Produzidos até hoje em diversos materiais, como jadeíta e amazonita, são comumente dados como prova de estima a quem se quer proteger, fazendo com que esse conjunto de pequenos sapos protetores se tornem uma coleção não planejada, mas ancorada e expandida pelo afeto e pelas relações de comunidade.

Assim como a feitura do muiraquitã, o ofício da moda raramente é lido como prática artística através de modelos de pensamento eurocêntricos. Categorias que se fundamentam na artificialidade das belas artes europeias negligenciam práticas ancestrais que operam robustos sistemas visuais, conceituais e energéticos, ligados à complexidade da natureza e de povos originários com noções expandidas de ambiente. Vale, portanto, pensar a indumentária a partir de uma epistemologia outra, ambígua, em que o uso e a contemplação não se anulam, mas dignificam a efemeridade dos fluxos e das existências naturais.

Nas peças da coleção, a sustentabilidade não é lida apenas como força motriz nas escolhas de processos e materiais, mas estrutura um pensamento que respeita as dinâmicas da natureza, sem impor vontades e impaciências humanas em direção ao capital. As marcas da passagem do tempo natural, em suas manifestações múltiplas e ativas de vida vegetal e mineral, são respeitadas nos diferentes tipos de jacquard desenvolvidos para as peças, como os complexos padrões geológicos das pedras de que são feitos os muiraquitãs, presentes desenterrados da terra que os guardava a milênios. A coleção enfatiza que a produção artística indígena ultrapassa circunscrições zoomórficas, biomórficas e antropomórficas, mas adentram de forma impetuosa a abstração, campo usualmente negado pelos estudos acadêmicos ao sul global.

O que, em certas peças, parece couro, é um material produzido por uma cooperativa em reservas ecológicas no sul de Rondônia que sobrepõe diversas camadas de látex vegetal produzido de forma consciente em folhas de tecido de algodão, depois defumado, vulcanizado ou seco ao sol. Além da similitude com lâminas de madeira – como de copaíba e andiroba, cujos óleos detêm tecnológicas propriedades medicinais – e de água marrom da baía do Guajará, a produção dessas peças respeita a sazonalidade das seringueiras nativas do norte do país, o clima amazônico e a sustentabilidade em suas etapas produtivas, em contrafluxo às dinâmicas predatórias do ciclo da borracha numa modernidade imposta à Amazônia. No limiar entre ciência e arte, são respeitadas as individualidades e nuances de cada lâmica, como memória singular do percurso do sol incidido sobre o látex em confronto à lógica de padronização fabril. Essa escolha de manufatura artesanal se aproxima sinergicamente a ritualísticas indígenas que pedem permissão às divindades naturais para a caça, além de se organizarem para a retirada de cascas de árvores segundo à atenta observação das fases da lua.

A Normando nos sugere colecionar memórias e tradições valiosas para repensar a história e o futuro. Incentiva, no presente, a reinvindicação de ancestralidades que reconfiguram funcionamentos críticos e propõem nortes mais harmônicos, respeitosos e sinérgicos. A matéria, portanto, é atestado de tempo que absorve e revela interferências naturais em suas múltiplas ocorrências, em uma cosmovisão alargada há muito por povos originários – cuja altíssima tecnologia é paulatinamente compreendida por um cientificismo hegemônico e obsoleto. Colecionar, a partir de uma epistemologia atenta, respeitosa e sustentável, é um manifesto de retomada.

Mateus Nunes (1997, Belém, PA) é pesquisador, curador e escritor. Arquiteto e urbanista pela Universidade

Federal do Pará, em Belém, é doutor em História da Arte pela Universidade de Lisboa e pesquisador de pós-

doutorado na Universidade de São Paulo e na Getty Foundation, pesquisando os hibridismos e intercâmbios

culturais na produção artística e arquitetônica da Amazônia no período colonial e suas reverberações no

panorama contemporâneo. Escreve frequentemente para revistas de arte nacionais e internacionais e é professor

do MASP em cursos sobre arte contemporânea paraense e barroco brasileiro.